Schwedens Superstar: Anders Zorn

Erstmalig präsentiert die Hamburger Kunsthalle das facettenreiche Schaffen des einstigen schwedischen Künstler-Superstars Anders Zorn (1860 – 1920): mit über 150 Aquarellen, Ölgemälden, Radierungen und Kleinskulpturen. Eigentlich erstaunlich, dass diese Ausstellung so lang auf sich warten ließ, bestand doch schon in den 1890er Jahren eine Verbindung zur Hamburger Kunsthalle.

Der damalige Kunsthallen-Direktor Alfred Lichtwark lud Zorn im Winter 1891/92 nach Hamburg ein, um Aquarell-Ansichten des Hamburger Hafens zu schaffen, mit denen er eine Galerie Hamburger Bilder begründen wollte. „Es herrschte eine eisige Kälte dort draußen auf der Kaiserhöft, doch interessant, dieses schlammbraune Wasser, kleine und große Dampfer, Ruß und Nebel zu malen“, erinnerte sich der Künstler später. Leider blieb die positive Resonanz erst einmal aus, und mit der Bezahlung ließ der Museumsdirektor sich ziemlich viel Zeit.

Nicht, dass der Künstler zu der Zeit noch darauf angewiesen gewesen wäre. Überhaupt scheinen Leben und Karriere des Anders Zorn eine einzige Erfolgsgeschichte gewesen zu sein. Aus kleinen Verhältnissen stammend, galt er um 1900 als einer der berühmtesten Künstler weltweit. Geboren wurde er als uneheliches Kind eines deutsche Bierbrauers und einer Bauerntochter aus Dalarna, wo er bei seinen Großeltern auf dem Hof aufwuchs. Schon früh wurde sein Talent entdeckt, ein kleines Erbe seines Vaters ermöglichte eine künstlerische Ausbildung, die er im Alter von 15 Jahren an der Königlichen Akademie der Künste in Stockholm begann.

In den 1880er Jahren reiste Anders Zorn viel, erweiterte seine Kenntnisse und knüpfte Kontakte. Ziele waren vor allem Paris, England und Spanien, wo er erste Aufträge vom Adel erhielt. Während der 1890er Jahre zählte der Maler bereits zu den bedeutendsten Porträtisten Europas und der Vereinigten Staaten, die er sieben Mal bereiste. Hier ließ sich nicht nur das wohlhabende Bürgertum – mal förmlich, mal lässig und im Stil der Bohème – in Öl verewigen, sondern auch der 22. und der 24. Präsident der USA. Zorns Karriere folgte offenbar einem klug durchdachten Plan, bei dem ihn seine Ehefrau Emma Lamm aktiv und tatkräftig unterstütze. In London zum Beispiel mietete er im Alter von 22 Jahren ein teures Atelier in einer vornehmen Gegend, um zahlungskräftige Auftraggeber anzuziehen: „Jetzt hieß es Entweder – oder. Es galt sich durchzuschlagen oder zu verhungern.“

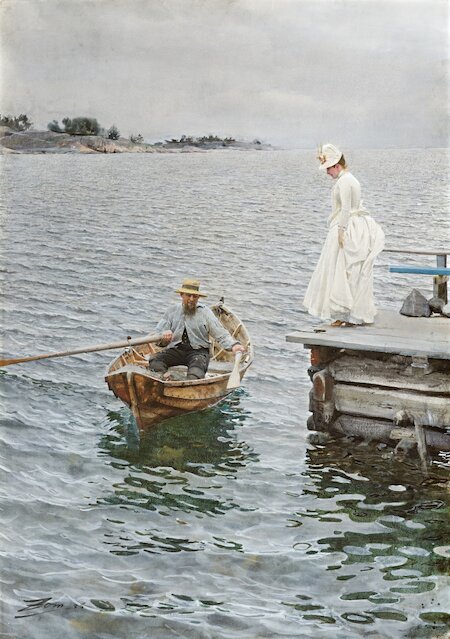

Der Künstler hat ein vielseitiges und umfangreiches Werk geschaffen: Neben den Stadt- und Hafenansichten, Portraits und Radierungen auch Landschafts- sowie Genrebilder aus seiner ländlichen Heimat, Selbstbildnisse und Akte (zum großen Teil weiblich…) in freier Natur oder Innenräumen. Alles mit gleichermaßen sicheren und lockeren Pinselstrichen. In acht Ausstellungskapiteln kann Anders Zorn als schillernder und höchst wandlungsfähiger Künstler entdeckt werden, der sich selbstbewusst in der Gesellschaft seiner zahlungskräftigen Kunden zu bewegen verstand.

Es finden sich viele Elemente des Impressionismus, mit dem sich Zorn seit Ende der 1880er Jahre intensiv auseinandersetzte und die sich vor allem in der häufigen Darstellung von Wasser und den Spiegelungen auf der Wasseroberfläche zeigen. Andere Werke verweisen auf ganz verschiedene Kunsttendenzen der Zeit, wie etwa die Salonmalerei, zu der Porträts wie das von „Elizabeth Sherman Cameron“ (1900) zählen. In seinem Spätwerk werden Motive aus seiner schwedischen Heimat Dalarna, in die er 1896 dauerhaft zurückkehrte, immer bedeutender, sie spiegeln das Mensch-Natur-Verhältnis und bestimmen zunehmend sein künstlerisches Selbstverständnis und auch seine Identität. Hier baute er in Mora auch sein Haus „Zorngården“, inspiriert von schwedischen und englischen Künstlerhäusern und heute ein Museum.

Aber wie konnte ein so talentierter, erfolgreicher und kaufmännisch gewiefter Künstler derart in Vergessenheit geraten? Mit dem Ersten Weltkrieg und dem Ende des Kaiserreiches verlor Zorn seine Käuferschaft. Viele Sammler begannen aus finanziellen Gründen, seine Werke zu Geld zu machen. Außerdem hatte der Kunstgeschmack sich verändert, Zorn war nicht mehr up to date, stattdessen eroberte der Expressionismus die Kunstszene. In Schweden jedoch war und ist er ein kulturelles Symbol – dessen Wiederentdeckung auch andernorts unbedingt lohnt.

Anders Zorn – Schwedens Superstar, bis 25. Januar 2026, Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall 5, 20095 Hamburg. Di - So 10 - 18 Uhr, Do bis 21 Uhr. Sonderöffnungszeiten: 03.10. / 31.10 / 26.12. 10 – 18 Uhr, 24. / 25.12. geschl., 31.12. 10 – 15 Uhr, 01.01. 12 – 18 Uhr. Weitere Informationen auf www.hamburger-kunsthalle.de